记者10月22日从av在线

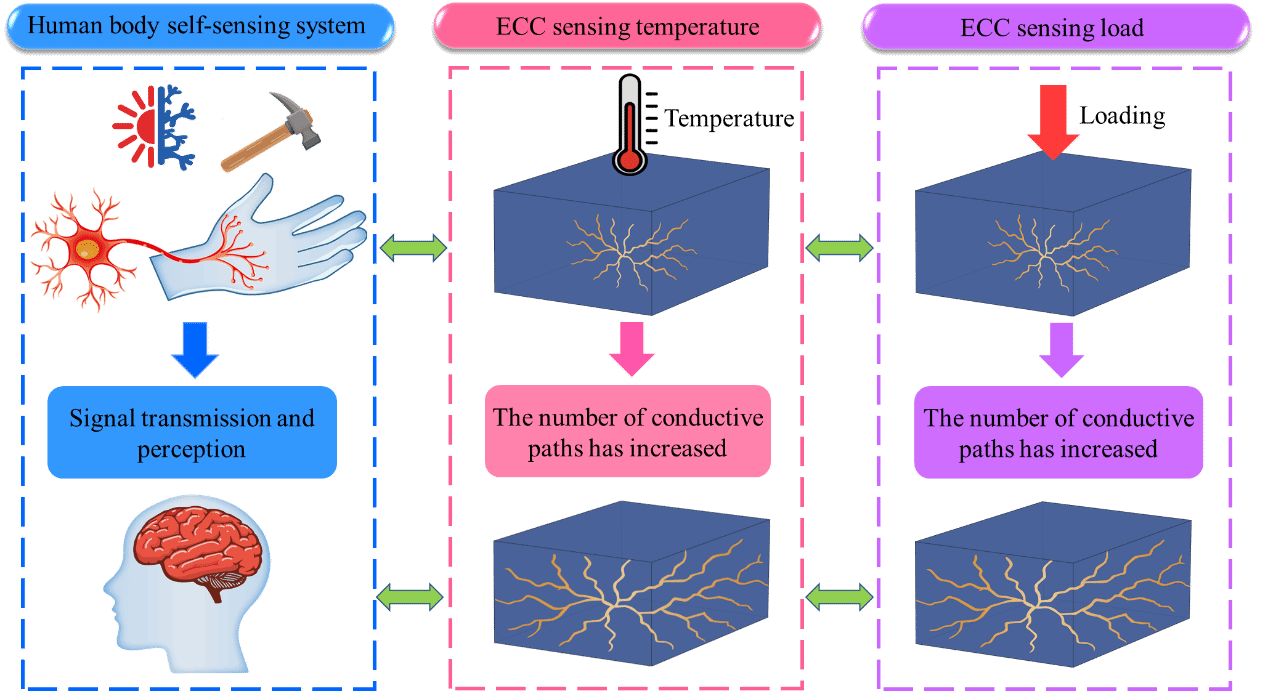

获悉,该校特聘教授田俊博士团队在结构健康监测领域取得重要突破,成功研发出兼具结构加固与损伤自感知双重功能的智能材料——自感知工程水泥基复合材料(自感知ECC)。通过在ECC中掺入多壁碳纳米管、碳纤维等导电材料,使其在承受荷载时电阻变化率与应力、应变及损伤程度呈显著相关性,从而实现对结构内部裂缝、损伤及温度变化的实时监测。相关研究成果近日发表在国际期刊《建筑建材》上。

智能水泥基传感器是土木工程智能化的关键材料,是智能基础设施的“神经脉络”。但碳纤维水泥石的电阻率受搅拌工艺、养护条件影响较大,其性能稳定性仍有待提升。

论文第一作者、av在线

特聘教授田俊表示,建筑、桥梁等基础设施的长期安全监测对预防事故、保障公共安全具有重大意义,传统的结构监测技术主要依托传感器实现。然而,许多传感器在实际应用中存在耐久性差、与结构相容性不足,以及价格昂贵等问题,限制了其大规模推广应用。与传统传感器相比,自感知ECC展现出显著优势。它具有灵敏度高、良好的力学性能、抗海水侵蚀性能优异等特点。

更重要的是,自感知ECC与混凝土结构具有等同的服役寿命,且易布设、易维护、价格相对便宜,真正实现了集结构与传感功能于一体。这些特性使自感知ECC能够对服役周期长、分布广、荷载和环境作用复杂的基础设施进行长期、实时监测,特别适用于侵蚀性环境下的建筑与桥梁结构。

温度与荷载耦合作用下自感知ECC的自感知机制示意图

据介绍,该团队的研究成果创新性地揭示了温度与单轴受压荷载作用下自感知ECC的电阻值变化率演变规律,为自感知ECC在真实环境下的应用提供了理论基础。同时,团队创新性地提出了一种基于电阻值角度的量化ECC局部损伤程度的理论方法,为相关研究开辟了新思路。最为突出的成果是,团队建立了一个损伤自感知理论模型,能够准确表征自感知ECC的电阻值变化率与轴向压缩变形量和损伤程度之间的定量关系。

据了解,该团队提出的理论模型在基础设施健康监测领域具有广泛的应用前景。研究成果为基础设施长期结构健康监测提供了经济、有效的解决方案,尤其适用于传统传感器难以胜任的恶劣环境和复杂荷载条件,将推动土木工程健康监测技术的发展,为未来智慧基础设施的建设与维护提供关键技术支撑。

转自:科技日报

一审:李春志 二审:高 峰 终审:兰善红